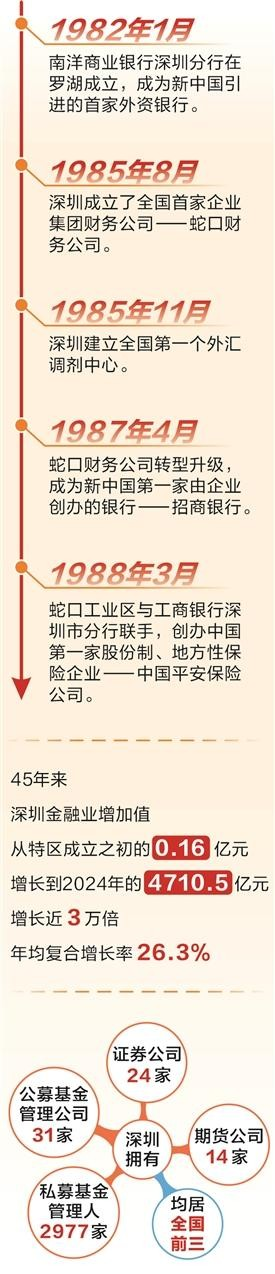

兩個月前,債市科技板開閘,首單民營創投科創債落子深圳;26年前,首批人民幣創投機構在深圳破土而出。新中國引進的首家外資銀行、成立的首個外匯調劑中心、首家由企業創辦的銀行,皆在深圳落地。翻開深圳金融的歷史,國內金融業的諸多“第一”,無一不鐫刻著這座城市的拓荒印記。

45年來,深圳金融業從無到有、從小到大,金融業增加值從特區成立之初的0.16億元增長到2024年的4710.5億元,增長近3萬倍,年均復合增長率26.3%。

從破解特區建設的資金困局,到培育滋養創新的資本土壤;從孵化初創企業的“第一桶金”到助力龍頭企業開拓全球市場的資金活水,深圳金融業始終與城市產業發展同頻共振,不僅托舉起深圳“大企業頂天立地、中小企業鋪天蓋地”的民營經濟繁榮格局,更以持續不斷的創新探索,打造金融強國建設“深圳樣本”。

拓荒期解資金燃眉之急:內拓外引創下多項“全國第一”

“中央沒有錢,你們自己去搞,殺出一條血路來。”鄧小平1979年說的這句話,被置于深圳博物館改革開放報告廳最醒目的位置。也正是這句話,讓深圳建市之初有了沖破資金困局的底氣。

1979年的深圳,尚是南海之濱一個僅有3萬人口、人均收入200余元的邊陲漁村,面臨著棘手的建設難題——缺資金。彼時的深圳,僅有幾家銀行網點,證券、保險業一片空白,全市存款僅1億元、貸款7500萬元,可特區建設項目動輒需要數億元投入,巨大的資金缺口讓建設者們犯了難。

于是,深圳設法“開渠引水”。經國務院特批,深圳成立了全國首家企業集團財務公司——蛇口財務公司,向民營企業發放貸款,打破了以往融資的局限。1987年4月,這家財務公司進一步轉型升級,成為新中國第一家由企業創辦的銀行——招商銀行,并大膽推出“抵押貸款”“擔保貸款”,允許民營企業用設備、廠房抵押融資,讓眾多民營企業家終于不再因“無門路貸款”而發愁,極大激發了民營經濟的活力。

1988年,蛇口工業區與工商銀行深圳市分行聯手,創辦了中國第一家股份制、地方性保險企業——中國平安保險公司,還專門為蛇口出口型民營企業設計“出口信用險”這類定制化產品,為企業“出海”保駕護航。

深耕內域的同時,深圳亦向外引資。成立初期的深圳,“三來一補”加工貿易、引進外企等為經濟發展注入原始動力,可這類對外貿易模式對貨幣兌換基礎設施要求很高,原本薄弱的金融體系根本無法滿足需求。在此背景下,1982年,南洋商業銀行深圳分行在羅湖悄然成立。作為新中國引進的首家外資銀行,它不僅為國外企業打通了匯兌服務的通道,更拉開了中國銀行業對外開放的序幕。

“三來一補”給深圳帶來了貿易活力,但同時被外匯留成制度制約。為破解這一難題,1985年11月,深圳建立全國第一個外匯調劑中心,讓外匯從計劃分配走向市場化配置,打通了貿易發展的貨幣梗阻。

就這樣,通過引進、新設、重建等一系列實踐,深圳澆灌出蓬勃生長的金融之花。銀行、保險公司、信托投資公司等金融主體相繼落地扎根,不僅解了特區建設初期資金匱乏的燃眉之急,更為日后深圳金融業的騰飛埋下了種子。

“深圳作為市場化改革的先鋒,必然要為國家金融體制改革探路,也因此,深圳成為中國的金融創新中心。”深圳學者金心異表示。

轉型期促高新技術突破:多元工具助力創新“從0到1”突破

在敢闖敢試的拓荒年代,深圳金融業從零起步,“鋪好攤子、搭好架子”,建起了支撐特區運轉的金融骨架。在邁向2000年之際,深圳決心從“三來一補”轉向發展高新技術產業,開啟特區的“二次創業”。在此背景下,深圳金融迅速轉變為科技創新的“助燃劑”,為科技項目“從0到1”的破繭騰飛添上強勁火力。

“力合科創從深圳清華研究院脫胎而來,是深圳借助孵化和投資,探索科技創新這條能支撐深圳未來長足發展路徑的嘗試。”力合科創董事長賀臻接受證券時報記者專訪時回憶道,當時深圳清華研究院有大量的科研成果和人才,能為深圳的科技轉型提供充足的“彈藥”,但如何使這些科研成果轉化落地、走向市場?“借力投資”成為大家的共識。

彼時,力合科創憑借200多萬元的啟動資金,從10萬元、20萬元、50萬元小額投資起步,至今孵化落地了近4000個項目。從事大功率半導體激光芯片研發和生產的瑞波光電便是其中一個成功案例。“我們的創業團隊出自清華大學,在團隊還沒回國時,就在力合科創的幫助下在深圳成立了公司。力合科創作為股東,幫助我們拿到了辦公場地,提供了相應的政策和資金支持,一路陪伴瑞波光電發展壯大。”公司總經理助理于占濤表示,如今公司研發的芯片,已經廣泛應用到無人駕駛、機器人、無人機等領域。

1999年是深圳金融的一個重要轉折年份。這一年,經濟學家成思危提出建議,在中國發展風險投資,隨即在國內掀起一股風險投資熱潮。深創投也在那一年成立,與力合科創一同成為國內最早一批人民幣基金管理機構。也是在這一年,昔日的“荔枝節”華麗轉身,首屆中國國際高新技術成果交易會如約而至。此后26載,每到金秋時節,懷揣新技術、新產品的企業便涌向深圳,“科技創新”成為這座城市最亮麗的名片。

自此,深圳高新技術產業開啟狂飆突進的征程,而民營企業正是這場科技創新浪潮中的主力軍。但是,這些新興技術企業多為中小企業,天然面臨融資難、融資貴。為了破解融資難題,除了股權融資,深圳金融持續創新,為中小科技企業量身定制多元金融解決方案。

一家注冊在深圳龍崗的新能源技術開發企業負責人近期分享了自己的融資經歷:“不用跑銀行,手機上提交資料,不到10分鐘就拿到80萬元貸款。”這份便捷,源于深圳首批落地的種子貸。據悉,種子貸精準聚焦“兩有兩無”企業——有高水平專家團隊、有核心技術,卻無資質、無穩定現金流,通過政策性擔保,為初創企業注入關鍵資金。這家新能源技術開發企業正是憑借46個注冊商標和7項專利成功獲批資金。

截至2025年一季度末,深圳科技型企業貸款余額達1.23萬億元,同比增長7.9%。各類資金“接力”保障,深圳的中小企業存續期遠高于全國水平。數據顯示,在深圳,一家民營企業的平均存續時間約為6年,遠超全國民營企業平均存續3.7年的水平,其中有17%的民營企業能存續10年以上。

批量崛起的科技企業,與日益完善的深圳金融體系,形成了“科技—產業—金融”的正向循環:股債結合的多元金融體系幫中小科技企業突破融資瓶頸,而不斷集聚的科技企業,又為深圳金融業帶來源源不斷的業務增量,推動金融版圖持續擴大。

45年間,深圳金融已從初期的幾家銀行網點,發展為如今一張龐大的金融網絡。在這片1997平方公里的土地上,聚集了近1600家私募股權創投管理企業、7487只私募股權與創業投資基金,管理規模達1.41萬億元。截至今年6月底,深圳擁有證券公司24家、公募基金管理公司31家(經營地口徑)、期貨公司14家、私募基金管理人2977家,均居全國前三。

騰飛期助產業能級躍升:資本市場支持企業“從1到N”擴張

在深圳的金融生態里,銀行、證券、保險等機構交織成綿密的金融服務網絡,如同堅實的“基礎底座”,托舉著無數中小企業鋪天蓋地生長,而多層次資本市場,則為中小企業成長為“參天大樹”鋪設了“升級通道”。

今年6月18日,證監會主席吳清在2025陸家嘴論壇上表示,將在創業板正式啟用第三套標準,支持優質未盈利創新企業上市。作為深圳資本市場的核心載體,深交所及創業板從誕生起便與深圳的城市科技創新基因深度綁定,在深圳乃至全國金融市場中發揮舉足輕重的作用。

如今創業板再次迎來制度突破,深圳本土企業——大普微電子股份有限公司試飲“頭啖湯”,向深交所提交首發上市申請,成為創業板首家獲受理的未盈利企業。

當企業邁過初創期,資本市場通過多元工具助力其“從1到N”擴張。上市企業憑借遠超非上市公司的融資能力,打開發展新空間。就在近期舉辦的2025世界人工智能大會前夕,專注于AI推理芯片研發的云天勵飛發布了深穹X6000 Mesh推理加速卡。云天勵飛上市僅兩年時間,就已完成第四代NPU研發,近期更宣布開啟港股IPO,打造“A+H”雙資本平臺。“上市公司擁有充足的資金實力,在技術生態的影響力和品牌吸引力方面都實現了巨大提升。”云天勵飛有關負責人對記者表示。

“上市是公司二十余年發展的高光時刻。”江波龍相關負責人的感慨也道出了資本市場的價值。這家半導體存儲企業2022年登陸資本市場后,獲得更立體的融資渠道,在AI存儲、車規級芯片領域加大技術攻堅,推進全球化布局,如今已形成國內外雙循環供應鏈體系,實現“存儲出海”。

再融資與并購重組更成為企業強鏈補鏈延鏈的利器。在新“國九條”“并購六條”及地方行動方案的推動下,深圳上市公司掀起產業整合熱潮——華潤三九收購天士力、邁瑞醫療收購惠泰醫療等案例頻現。自“并購六條”發布至2025年一季度末,深圳上市公司已披露184筆并購交易、合計406.87億元交易額,通過資本力量快速整合資源,成長為行業領軍者。

如今,深圳資本市場的賦能已形成規模效應:截至今年6月底,深圳共有A股上市公司425家,市值10.39萬億元,還有159家境外上市公司。A股市值排名前二十公司中,中國平安、比亞迪、招商銀行、工業富聯均來自深圳。

在中國(深圳)綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余凌曲看來,深圳資本市場的作用體現在三方面:一是高效匯集資源,為企業生產、研發、拓展提供支持;二是引導資本流向科技產業與重點集群,推動產業升級;三是形成創新創業激勵機制,以優秀上市公司帶動更多人才加入“創業大軍”,增強民營經濟與科技產業的創新后勁。

“總體來看,深圳金融具有資源集聚、科技創新能力強、開放程度高等特點,在金融及資本市場服務實體經濟方面形成獨特優勢,這將助力深圳經濟朝著韌性強、結構優、后勁足的方向發展。”余凌曲表示。

校對:楊舒欣